L'Astronomia

Questa pagina è Work in progress

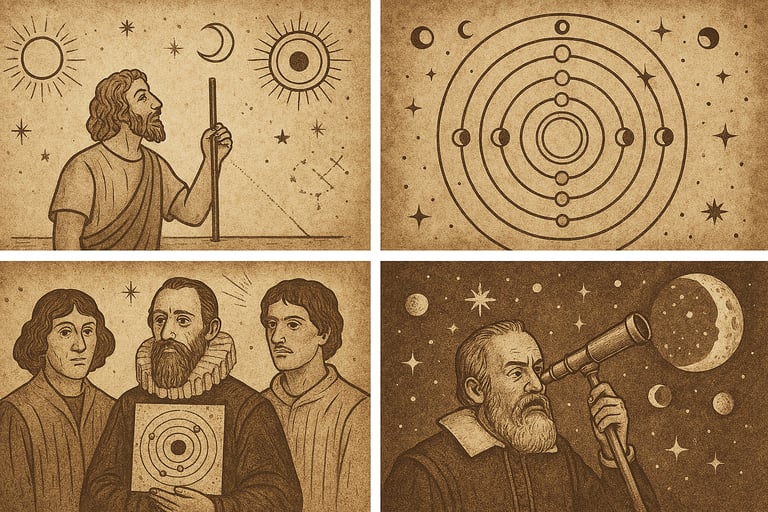

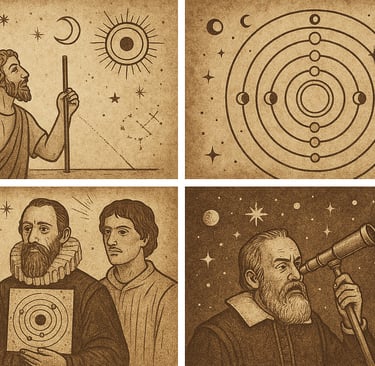

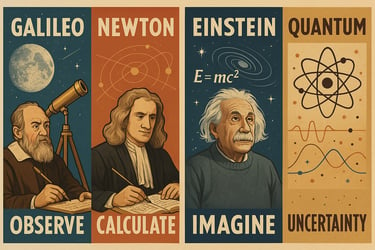

Sin dai tempi più antichi, l’essere umano ha cercato di decifrare i misteri dell’universo. L’idea che un semplice palo piantato nel terreno potesse segnare il tempo tramite l’ombra proiettata dal Sole, con Luna e stelle come orologi celesti, rappresenta uno dei primi tentativi di misurazione del tempo e di orientamento. L’osservazione dei movimenti degli astri, la disposizione delle costellazioni e la ciclicità del giorno, della notte e delle stagioni hanno alimentato la nascita di una disciplina affascinante: l’Astronomia. Così l’Astronomia, la scienza che studia i corpi celesti come stelle e pianeti. Gli antichi greci e, in seguito, gli astronomi arabi notarono che la posizione degli astri mutava nel tempo. Furono tra i primi a distinguere le stelle che mantenevano una posizione relativa costante dai pianeti che si muovevano tra di esse. Per i greci, i pianeti erano sette: il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, tutti visibili a occhio nudo. Questa visione, nota come modello aristotelico-tolemaico, dominò il pensiero scientifico fino al XIV secolo. Oggi, con il termine “pianeti” si indicano i corpi celesti — inclusa la Terra — che orbitano attorno al Sole, quest’ultimo classificato come una stella. I corpi più piccoli che ruotano intorno ai pianeti sono definiti “satelliti”; la Luna, ad esempio, è il satellite della Terra. Alla fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, l’umanità assiste a una svolta epocale. Nicolò Copernico introduce il modello eliocentrico, ribaltando il tradizionale geocentrismo e ponendo le basi per una nuova visione dell’universo. Johannes Keplero perfeziona il modello copernicano con le sue celebri leggi sul moto dei pianeti, introducendo le orbite ellittiche e abbandonando l’antico concetto aristotelico di perfezione geometrica. Giordano Bruno amplia l’orizzonte con la sua concezione di un universo infinito, popolato da innumerevoli mondi, una visione che sfida l’idea di un cosmo chiuso, finito e ordinato. A coronare questa rivoluzione scientifica è Galileo Galilei, figura fondamentale che impone il metodo scientifico moderno fondato sull’osservazione, la matematica e la sperimentazione. Il cannocchiale, da lui perfezionato, consente all’uomo di esplorare direttamente il cielo: dalle lune di Giove alle fasi di Venere, fino alle irregolarità della superficie lunare, tutte osservazioni che incrinano l’immutabilità dell’universo aristotelico. Il cannocchiale diventa il simbolo della nuova scienza, basata sull’esperienza e sulla verifica empirica. Da quel momento, lo sviluppo di strumenti sempre più sofisticati plasmerà il volto della ricerca astronomica, accompagnando l’uomo nella sua incessante esplorazione dell’infinito.

Dal mito al Cannocchiale:

Dal Sole che scrive il tempo alle stelle che disegnano l’infinito: l’occhio umano ha imparato a leggere il cielo.

Nel XVII secolo, Galileo pose le basi della scienza sperimentale: osservò il cielo con il telescopio, studiò il moto dei corpi e affermò che il libro della natura è scritto in linguaggio matematico. Il suo metodo, basato su osservazione e verifica, sfidò dogmi e aprì la strada alla fisica classica. Isaac Newton raccolse l’eredità galileiana e formulò le leggi del moto e della gravitazione universale: una visione dell’universo regolato da forze e leggi precise. Per due secoli, il paradigma newtoniano fu il fondamento della fisica. Ma agli inizi del '900, Albert Einstein rivoluzionò questa visione con la relatività. Dimostrò che lo spazio e il tempo non sono assoluti, ma relativi all’osservatore, e che energia e massa sono equivalenti (E=mc²). Con lui nasce una nuova fisica, che rompe con le certezze del passato e abbraccia l’incertezza quantistica. Mentre Einstein ridefiniva spazio e tempo, altri scienziati indagavano la natura della luce.

La spettroscopia, nata nell'Ottocento, permise di scomporre la luce proveniente dagli astri e leggerne la composizione chimica: ogni elemento emette e assorbe luce in modo unico, come una firma. Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen, a metà del XIX secolo, scoprirono che le righe spettrali potevano identificare gli elementi presenti nelle stelle. Così la chimica terrestre si proiettò nel cielo, e l’universo divenne un laboratorio lontano ma accessibile. Questa tecnica venne perfezionata e integrata con le teorie di Max Planck e Niels Bohr, che grazie alla meccanica quantistica resero più chiara la relazione tra energia, materia e radiazione. Le intuizioni di Einstein sull’effetto fotoelettrico confermarono che la luce si comporta sia come onda sia come particella: un passo cruciale verso la fisica quantistica. L’astrofisica nasce proprio da questa fusione: la spettroscopia, la fisica teorica e l’osservazione astronomica. Non si studiano più solo i movimenti degli astri, ma anche la loro natura, la temperatura, la composizione chimica, e persino la loro età. Da Galileo che osserva Giove a Einstein che immagina l’universo curvo, si arriva a capire cosa brucia nel cuore delle stelle e come esplodono le supernove.

Da Galileo Galilei ad Albert Einstein

Galileo

Dal cielo antico l’occhio si leva,

una lente nuova il buio rileva.

Con sguardo audace scruta le stelle,

e la verità rompe le sue celle.

Newton

Un frutto cade e il pensier s’accende,

l’universo in leggi si distende.

Tra moto e forza, equilibrio e danza,

nasce la scienza, figlia di costanza.

Einstein

Lo spazio piega, il tempo si slarga,

l’immaginazione si piega, l'ignoto s’allarga.

E=mc² vibra nella mente, e il cosmo diventa un sogno ardente.

“Quando gli occhi non bastarono più: dal cielo degli antichi al cosmo nel cannocchiale di Galileo”

Contattaci

Siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande.

Contatti +39 3881954275

alalivorno2023@gmail.com

“Questo sito ha lo scopo di fornire informazioni generali sulle attività dell'Associazione Livornese Astrofili. Per approfondire lo studio dell'astronomia — dalle basi teoriche all'osservazione pratica — l'associazione organizza corsi dedicati e incontri formativi presso la struttura del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno".